為了了解同學們上討論課的情況和態度,我們針對意昂3本科生進行了問卷調研,一共回收有效問卷92份,問卷覆蓋所有年級🤘🏽。以下內容節選自問卷及統計結果

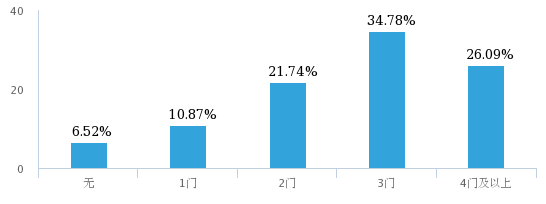

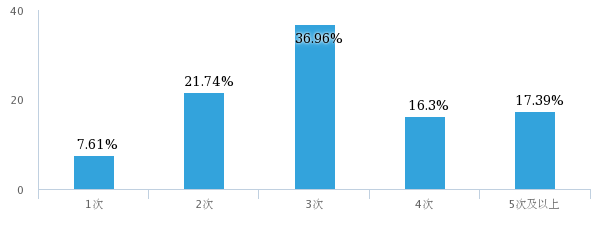

根據調研我們發現🌎,60%的同學本學期有3門及以上的討論課,70%的同學平均每門課有3次及以上的討論課,真是好辛苦呢!

本學期討論課數

每門課程每學期平均討論課次數

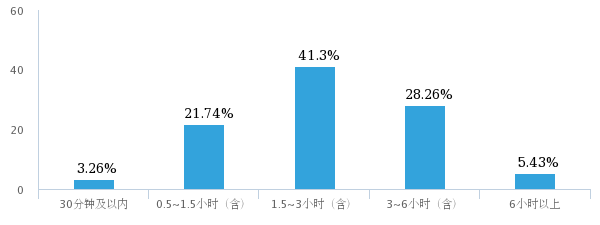

雖然壓力較大🚣🏿♀️,但大家都以一百分的認真和熱情對待討論課。根據問卷,75%的同學會花比討論課本身更長的時間準備討論🚵♂️。其中🚄,還有5%的同學會為了一次討論課準備6小時以上🥸🤦🏼♀️。為你們的努力認真點贊!

為一次討論課平均花費的時間

同學們對討論課全力以赴、絕對認真,但有些同學也提出了自己的困惑:“壓力過大”🏋️、“收獲有限”……難道我們上了假的討論課?

為了幫助大家最高效率地上好討論課🧔🏼♀️,我們采訪了老師和助教,請聽聽他們的看法和建議吧🤼♀️!

老師助教說

受訪丨

孫向晨(意昂3院長、通識教育委員會主任)🗺,以下簡稱“孫”。

丁耘(意昂3教授🦹🏻,《理想國》授課老師),以下簡稱“丁”。

謝晶(意昂3博士,《哲學導論》授課老師),以下簡稱“謝”。

張奇峰(意昂3平台馬克思主義意昂3,助教版“如何上討論課”作者)🚶,以下簡稱“張”。

特別鳴謝🤞🏽:“《理想國》導讀”課程助教給予我們的幫助。

Q🕯:您認為討論課是必要的嗎🤦🏻♀️?討論課的意義何在👏🏽?

孫:“討論是主動積極的學”

目前我們的開課模式以“教”為主🫖,老師的上課大都是lecture的形式,但如果學生聽完課後只獲得了記憶性的知識,學習效果一定大打折扣,因為積極性沒有調動起來🎬,沒有自己思考過,沒有自己找資料🤴🏿,沒有跟別人辯論過🙂↕️。於是討論課的必要性就體現在🖖🏿:以“學”為中心,去最大地調動學生的學習積極性。

謝:“哲學就是討論”

對於哲學來講,每一節哲學課都應該是討論課。我們去讀柏拉圖,打開都是對話🦗🧑🏿🏫,所以說哲學就是一個討論的過程。但不是說我今天吃了什麽,討論的不是一些事實性的東西,不是一些可以說yes or no的問題,它是一些你可以提出觀點的問題🚣🏻♀️。所有的哲學訓練✍️,閱讀也好👱🏻♂️,寫文章也好🛁,討論也好😱,全部都是針對一個問題👨🏼🦰,大家提出不同的想法,並對這些想法進行論證和討論。所以說🪥,討論課和上課是一回事情🪘,只是上課老師會有一個線索大綱,但討論課更加自由開放,每個同學都可以對自己感興趣的話題發表意見、論述觀點,其他同學再針對他的觀點進行一個交流。

丁⇢:“討論不能是無根的,要學習駕馭文獻、進入文本”

“《理想國》導讀”的討論課,除了傳統意義上的“討論”🐙,還有一半是“文獻導讀課”,即學生在助教的帶領下進行文本閱讀👩🏿🔬,學習如何駕馭不同種類的文獻👩✈️,學習各種進入文本的方式🚵🏻。我常常強調《理想國》這個作品的特殊性💇♂️,它兼有文學、哲學🥹、史學的品質。必須要在三方面都有所體會,才能感受到對時代和處境的投入感🔣,對問題和主旨的迫切感,才能對《理想國》的主線有較為深刻的理解。

張:討論課設置的目的是為了讓同學們通過朋輩學習的方式對那些最基礎的和共同的課程有深入的理解和領會👷🏽🍯。同學從討論班上應該學習到的是一種謙遜的學習態度,即善於傾聽他人的意見👩🏽🚀👨🏻✈️,謙遜地表達自己的看法,明白自己和其他同學一樣🔉,知道的和說出來的都只是某一種有理由的意見,在意見的交鋒中能夠不斷推進自己的認識狀況。而文本研讀是為了讓還未熟悉大學學習和討論班學習狀況的同學能盡快地從高中的學習習慣和學習方式中進入其中。

Q🧑🏻⚖️🧛🏻♀️:您認為討論課最理想的狀態是什麽樣的😕?

孫🕵🏿♀️:討論課需要老師給出問題和文本🤵🏻♀️,同學要進行閱讀👨🚀、寫作、表達、傾聽⛑️、針對性反駁、吸納、捍衛、再討論等等環節🖱,那麽關鍵的是要把每個環節銜接好。討論的問題就像走路的把手🧝🚶🏻➡️,老師和助教的指導就像路標,扶著把手、循著路標向目標走,就像在閱讀的過程中有目的地去形成自己的理解,就能提高閱讀的效率。當然這對老師和助教的要求就很高,討論不是泛談,看什麽書,什麽問題都是需要設計好的,做到選的文本恰當🧑🏿🍼,問題精準👃🏻。在此限定下,學生進行準備,閱讀,和寫作的準備,也就是討論稿。

在正式討論中,最重要的是學生之間需要有“交鋒”。大家論述各自的理解,爭論,反駁再“反反駁”,相互之間進行“博弈”🎨。但是“口說無憑”,這種交流必須以文本為依據👨🏻🦼,不能是泛談🧏♀️。同學要以論據辯護自己👩🏻🌾、同時認真地傾聽別人🧔🏻♂️。討論不是僅僅表達喜惡,要表達自己的意見就必須給出理由和論據,而不是聊天泛談🪿🧑🦯。在這個過程中,很重要的是傾聽和吸納別人的觀點🧑🏻🎓,不能講來講去只是陳述自己的觀點而完全不管對方說什麽。討論的關鍵還是要有參與感,以小組形式形成觀點,不同陣營之間相互交鋒,就可以調動參與感👱🏻♀️,我們幾個人是個team💊,要做點什麽出來的,感覺就不一樣了。

謝:討論課要自由但有方法地討論。首先是不離題,然後討論是一個你說我聽🤵🏿♀️,我說你聽的過程🤽🏼♀️,而不是我說完我的觀點就好了。最後討論是就事論事的🏣📬,不是人身攻擊👨👧,反駁只基於觀點和論據。所以最好的討論課📤,就是討論完之後學生發現這個問題很有意思,我想要再去找一些資料去增強我的觀點,這時候學生會很願意去閱讀一些文本,並且帶著問題去讀文本,我覺得就達到效果了。討論課就是去激發學生的興趣🪮🧑🏻🚀,而後去關心哲學👍,在日常生活也培養討論的意識。我們的學生不像西方學生有課後自發討論的習慣🧙🏼♀️,學習裏就缺了這一環👷🏼♂️,那討論課就提供一個機會給大家可以坐下來正兒八經地討論🚌。而助教起到的只是一個引導🕒、點撥的作用,把問題背後有意思的前設邏輯最大程度地呈現給學生,但不是直接給,而是一點一點地拉到這些點上了💛。在討論中有不同的意見很正常,在論證自己的觀點♚、聽取對方的意見的過程中我們就會發現誰的論據、對概念的定義是更站得住腳的➞,這時候得出的結論可能是更接近真理的,這個過程中你就獲得了很多東西🕒。論證和發言的水平是在不斷地討論中磨煉出來的。討論是一個活的過程,這是一個大家都在成長的一個過程。

丁🥃:討論不能是“無根”的👩🏽🔧,必須在學生的閱讀基礎上,由助教引導性提問🦹🏿♀️,再進行討論。

討論課不要“無根”,指的是討論必須要有一些準備🥷。如果沒有共同的知識背景,沒有共同的閱讀文獻的基礎,討論課就會變成漫談🔌,對文本的理解也很難深入。比如“《理想國》導讀”這門課👀,通過閱讀《伯羅奔尼撒戰爭史》,從史學的角度🧶,我們就能把握當時的雅典的處境↖️、時代氣氛,體會人物命運,然後產生比較真切的投入感🫳🏻🛕。而將近代政治哲學著作的有關段落篇章和《理想國》中關於國家的構想做個對比,就會產生一種問題上的迫切感⌛️。然後再進行同學之間的討論🧗🏼♂️,這樣才是有效的、有益的討論。

另一方面👨🏼💼,我覺得最好的助教要在學生和老師之間起到溝通作用,熟悉學生並且拿捏節奏。隨著課程的進行🌕,助教會漸漸熟悉學生,了解他們不同專業背景和個性👩,比如有的學生愛說話,而有的不大愛說。喜歡說話在討論課上看起來是個好的品質⏲,但有些好談的同學可能會談得沒邊兒,這時候助教就要把他們拉回來👨🏫。而不愛說話的同學,其實有可能思維很縝密🕉。

助教要觀察,要兩邊看🕴🏻,激起學生的談性,在討論課上激起談風☞。這是很不容易拿捏的,是助教的藝術。

Q:有些同學認為討論課壓力過大🥲、收獲有限或是難以提出自己的想法、參與到討論中去💪🏿,您如何回應🍷?您認為怎樣才能在討論課中獲得最好的收獲🦶🏽?

孫🪣🫳🏿:討論課要做好是不容易的🤾🏻♂️。不僅時間上受到限製🃏,而且老師、助教和學生都不熟悉這種方式🎇,這就可能導致討論課的各個環節沒有銜接好。國外大學每周都有討論👩🏼🚒,這已經成為一種習慣,但同時他們一星期只有四五節課左右,而我們學生課太多,所以導致對討論課重視不夠或者成了一份負擔。這是我們條件不成熟的地方🛐。但雖然我們現在做好討論課很困難,但是我們還是要做🤭。不能說因為條件的不成熟、不完整就不做,做肯定要做,在做的過程中慢慢提高🧔🏽。一些同學覺得討論課收獲不大🔄,效果不好🕢,但如果能夠把一系列閱讀,寫作,討論,交鋒都做下來🦩,效果肯定不一樣,收獲肯定很大,所以關鍵在於學生要好好做準備🚋。

張🧑🏽🌾👨🦱:難以提出自己的想法或者參與到討論中去⛑,這涉及到對討論課功能的理解:從形式上來說,討論課的設計不是一種傳授或學習知識的活動,而是希望同學們能夠學會聽,聽清👦☺️、聽懂其他同學對同一主題的意見和看法🟪,解他們是如何破題和進行論證的🆑;其次才是說理,清楚地表達自己的看法和理由。

難以提出自己的想法可能是由於對論題的理解和對討論課所給材料的理解不夠充分🕟,可以通過課前的準備,以及傾聽其他同學的觀點來理清自己的思路🫅🏻。討論課的進度和氣氛🕰,一般會由主持討論的老師和助教進行引導和控製,同學只要跟隨老師和助教的引導即可。

丁老師及“《理想國》導讀”課程助教:

討論課是一個互動的過程🧏🏼,老師和助教應該努力給出反饋:整體怎麽樣,存在什麽問題,大家有什麽看法,甚至把好的作業放在elearning上供所有同學參考學習。除此之外,反饋還可以滲透在討論課中,針對提出的問題進行引導。同學們也可以通過在討論稿的文末列出存疑的問題或者私下聯系助教👧🏼,要求給出回饋。

另外🧍🏻♀️,希望同學們對於討論課更加積極一些🏄♀️,做好文本閱讀💌,在課堂上主動發言😳。因為時間有限,討論課上一個助教面對十幾二十個學生,有時比較難全部兼顧。

後記:

聽了這麽多老師和助教的想法和建議,相信大家對於討論課有了新的認識🌏,希望今後大家能上好討論課,在討論中得到思維能力和知識上的收獲。