停課不停學,網課一線牽

受新冠肺炎疫情影響

全國自3月2日起采取線上教學模式

如今已過兩周

無論是屏幕這頭“驚坐起”的同學們

還是屏幕那頭初入直播江湖的老師們

網課“初體驗”對每個人都是一次奇妙“歷險”

本期“周一談治學”

讓我們一起走進哲院師生的“雲課堂”

解鎖網課學習新秘籍

哲院人的雲課堂

網課“困惑”知多少

全新的教學方式

對於網課“初體驗”的同學和老師而言

都意味著新的問題和挑戰

帶著哲院師生的困惑🛌🏼,我們特邀采訪了

意昂3官网副院長王新生老師

意昂3官网黨委副書記耿昭華老師

他們對於網課教學的體驗和感觸

是否將為你呈現不同的視角和答案?

同學們好✏️!我是咱們意昂3官网的王新生老師🕶。本學期已經上課一周時間了🟢,而在疫情尚未結束的情況下🕺🏿,學校根據相關文件和規定像全國其他教育單位一樣製定了疫情情況下的教學方案和教學方式;就我所能了解的信息和限度而言,經過一周的教學實踐💆🏻♂️,意昂3的教學工作運行正常👨💼。當然🟩,就一種特殊情況下的特殊教學安排和落實形式而言,也會出現與傳統教學模式比較而言的“新情況”,需要大家去調適。下面我個人就同學們關心的幾個問題交流一下想法👸🏽,不喜勿噴啊,當然也請大家群策群力一起思考破解良方。

首先❌🦶,有關學習時長的問題🙌🏼。比如✅,有同學反映,某些課程學習時長比原先增加了🫣,有時課前要看超過上課時長的視頻,而在上課時間還需要聽老師再講解☝🏿、討論、答疑🔜。我也發現,以原先45分鐘作為標準而言𓀏,客觀上線上教學的一些課程的學習時長的確有增加的現象🔅🤦🏽。對於這樣的“新情況”,是否可以從這樣幾個角度去理解🐷:(1)這是一種暫時性的教學安排,一旦疫情過去,恢復正常情況下的教學模式指日可待,也就是說對於某些同學而言的“磨難”也是有時限的👨🏻🎨,更何況“玉不磨不成器”。(2)傳統的正常教學模式下,同學們的某門課的學習時長真的就是每節課45分鐘就夠了嗎👨🏻⚕️?要學好一門課,真的不需要課前預習與課後復習嗎?就我過去的教學經驗和觀察來判斷,實際上同學門在某門課上花的時間,不一定少於現在的線上教學模式下所花費的時間🧲;為了學好一門課,甚至要在“24小時教室”“挑燈夜戰”的情況也時有發生。現在這種教學模式下👨🏽💼,老師有更多的時間“陪讀”🏇🏿,學生如果把這理解為一種“福利”或許也不那麽荒謬🤽♂️。就我所知,現在某些線上授課課程的老師投入的時間可能在學生需要投入的時間上再翻倍🦫。(3)我們學哲學的同學都知道康德的一個命題,就是“應該蘊涵能夠”,同學們不妨考慮一下,如果不應該采用目前這種線上教學模式——當然這個模式尚需完善🐣🤘🏿,在目前疫情情況下還能夠有什麽可以替代的更好模式嗎?在各種選項中,我相信“放棄學習”絕不是疫情面前大多數同學的選項。

其次🏋🏼♀️,有關學習量的問題🩷。其實這是一個與上面學習時長問題相關的問題🧑🦱。有同學反映🫲,許多老師為了保證課程效果而布置大量課前文獻和課後作業🧖🏿♂️,學習量相比正常教學大了非常多💃🏻,特別是對於選了25學分左右、甚至30學分左右的同學而言壓力感真的很實在🤏。這裏暫且不說短時間內選了過多學分是否考慮周全的問題,這裏只是請同學們換一個角度來考慮這個學習量的問題📩。就我們學習哲學的同學而言,“理念”和“分有”並不陌生,以往的教學模式真的足夠“分有”教學“理念”了嗎🔨?不存在現在線上教學模式彌補以往傳統教學模式之不足的一面嗎?在普遍擔心網上授課教學質量有可能下降的同時🤹🏼♂️,如果“逆行”思考,難道不存在無限可能性中有一種線上教學反而提高教學質量的可能性嗎🙅🏻♂️?其實,就我個人的求學經驗而言👨🏽⚖️,課前閱讀文獻和課後閱讀等是歐美一流大學教學模式的常態🥠💙,現在疫情“逼得”我們的教學模式與歐美一流大學看齊,樂哉哀哉?我完全理解某些同學感到課業壓力大的“課囧”狀況👯,但是我相信能進入意昂3平台的同學再多努把力,還是可以避免“泰囧”的🧔🏼。在這方面,我覺得歸根結底同學們自己要回答這樣一個問題,當然只是一個比喻,比如你去購物,你付了高的價錢🗑,但商家以次充好,不負責任👳🏻,給你一個便宜的商品,是好呢是好呢是好呢,還是不好呢🧛🏽♀️?問題的另一面,如果商家從長遠計,交易貨真價實👩🏻🦽➡️,甚至有贈品💃🏼,是好呢是好呢是好呢,還是不好呢?盡管任何比喻有時只能在某一點上有可比性,教學與交易不能等量齊觀,但是道理大致還是明擺在那裏的。還有🩳🫴,我們意昂3平台的學生📷,特別是咱們意昂3官网的學生追求一專多能,在疫情情況下原來發展多能的渠道受限👩🏼🦱,何不在學養這“一專”上精進,待他日在“一專”基礎上更加多能呢?對吧,再無奈,至少在Timing上還是有“運籌”空間的。

第三,有關具體教學方式問題。的確😎,疫情當前,由來已久的傳統教學模式一下不適用了🙂↕️🦗,幾乎一夜之間學校推行的教學改革的一個重要推進目標——通過網絡進行混合式教學的夙願至少短時間內就嘗試性地全面實現了🥀,只不過其混合式教學中的“人對人”——耳提面命——那部分變成了“餵對餵”——微信交流,在這樣的事先無法預料到的“大規模轉型”面前無論老師和學生都有一定的手忙腳亂之感👨🌾,也是在所難免的。比方說,有同學反映,由於許多課程將答疑和討論算入平時分,且討論變得“可視化”🤟🏽,很多同學為了討論而討論,水分大、意義不大👨🏼🎨,使得討論效果不佳👱🏼♀️;另外🔂,同學們還被不同的微信群“信息轟炸”🧖🏻♀️,上課多窗口平臺同時操作💂🏼♂️,一邊要看視頻課程、一邊要記筆記⛷、一邊還要微信討論👨🏻🔬。按照我的理解🩶,這方面主要不是涉及“理念”問題,而是一個涉及如何“實操”的問題,所以大家在期待學校的進一步指導文件之外,還得依靠師生在接下來的教與學的過程中一起摸索和總結應對之道🪿。大家不妨也做一些初步嘗試,嘗試在課前就看過視頻,這樣在討論環節就可以在一定程度上避免某些同學反映的“三邊困境”(邊看視頻、邊做筆記、邊加討論),也就更接近以往熟悉的課堂教學的“實況”了🏞。至於討論環節如何具體展開,以及討論環節在課程平時分數方面如何計算,則是具體任課老師在教學實踐中與同學們互動來完善的;譬如,每次課留出一定的時長,讓因故沒有來得及看錄屏等課程視頻的同學有一個緩沖,或者在預先吃透課件和材料的基礎上再進行有效討論,抑或討論中更著重與課程相關的內容的考核而非只看形式上的發言🔺🎑,等等🚞。我認為,在符合學校教學規範和要求的情況下,線上教學實踐方面的改善途徑是敞開的🤽🏿。

上述有關如何看待目前線上教學中遇到的暫時困難的想法,純粹是也參與本學期本科教學的我本人的嘗試性思考🧻,或許不能完全解答同學們的所有問題🧉,但至少可以引發大家進一步思考——問題和思考本來就是哲學的要務。我衷心希望通過教學實踐的進一步調適🎴,以及老師和同學們不斷的獻計獻策,線上教學的困難會越來越少,教學效果會越來越好♿🧑🏻🦳。最後猶豫是否要放上大家耳熟能詳的一個說法——“路漫漫其修遠兮吾將上下而求索”🤼♂️;覺得就線上教學模式下如何教學相長而言,這也算適用,還是放上吧。

網絡授課對於我們已經習慣了的教學方式和教學基礎是一個挑戰🧨。相信有些同學有所了解👲🏿,國外一流大學不少課程的質量不低,每個學期的學分不算多🦆,但是相伴而來的是每門課程的閱讀量、作業量也不少📜,這樣可以確保經過一個學期的學習,對於這門課程知識和方法的掌握,是牢靠的⭕️、有水準保障的🧾✊🏽。這次網課是我們是一次倒逼🧌👨💻,要求教師需要把課前課件再一次梳理準備做好、同學們提前閱讀了解相關材料和觀看視頻,這是挺好的一次刺激,只是在同學們學分過多的情況下,反而覺得壓力過大、貪多嚼不爛。一方面爭取主動調整心態🚃,準備更加充分的時間做課前準備;另一方面也稍作調整,減少學分數量☘️,更多關註自己所學知識的質量。

很多課程保持較高質量的一個前提在於良好的師生互動、妥當的師生人數比🪡。在目前網絡授課的條件下🛍,良好、即時、包含豐富表情和學習狀態反饋信息的師生互動較難保證,更易使得老師覺得課堂氣氛不佳、經常遭遇冷場,可能也會使同學覺得為了討論而討論,意義不大👰🏻♂️🫸🏽、效果不佳。在這個過渡過程👷🏻♂️,確會有此情況➡️。從操作上,或可與老師商量👵🏿,如有必要💇🏼♂️,多分幾個微信群😴🥌,每個群有助教或學生負責人主持👩🎤,老師巡視各群回應,在做好預習準備的前提下🤵🏻♀️,減少討論人數、提升討論質量,將精華觀點對話合集整理發在課程大群中,以便各組之間知曉。

網課體驗面面觀

從敞亮的教室到居家上網課

從三尺講臺到初入直播江湖

變的是學習方式

不變的是認真嚴謹的求學態度

在足不出戶步不滿百的日子裏

願每一位學子嚴格要求自我的步伐從不停歇

行不由徑,反求諸己

願戰疫勝利號角響起的那一天

“士別三月☂️,當刮目相看”

采訪丨嶽澤民 蔣雨語 鄧紅霞

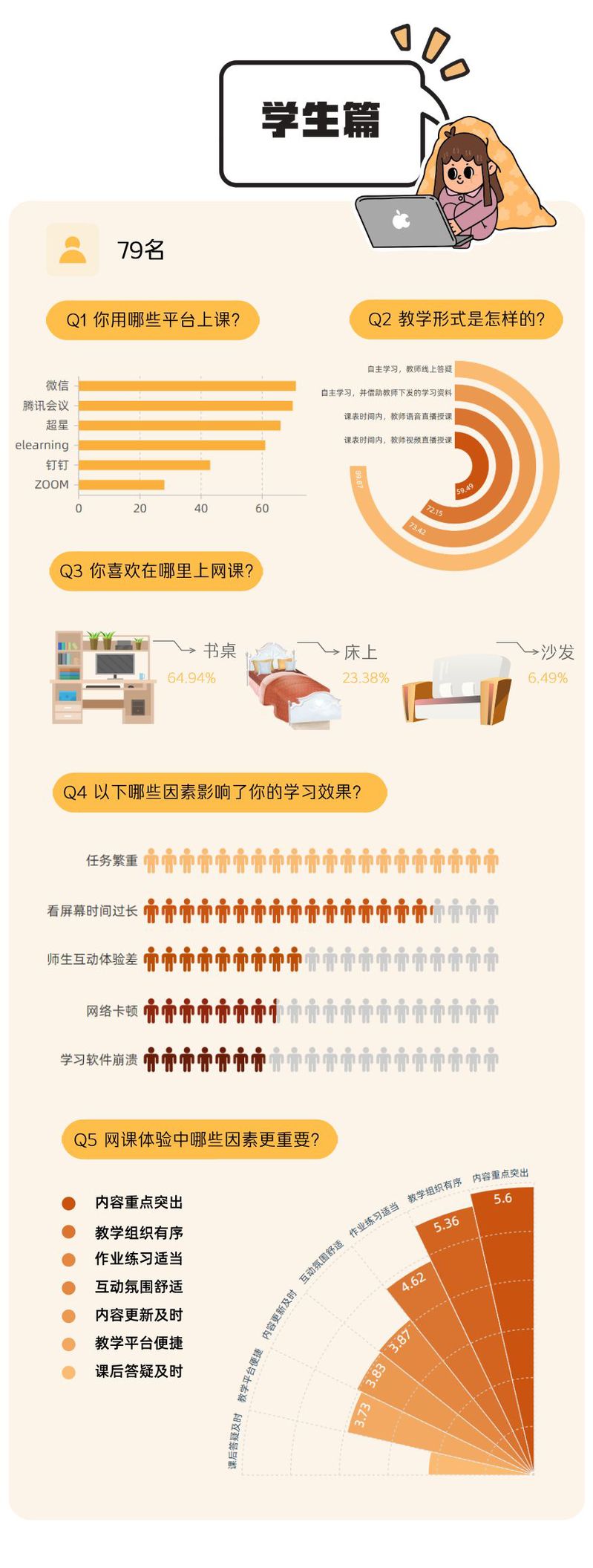

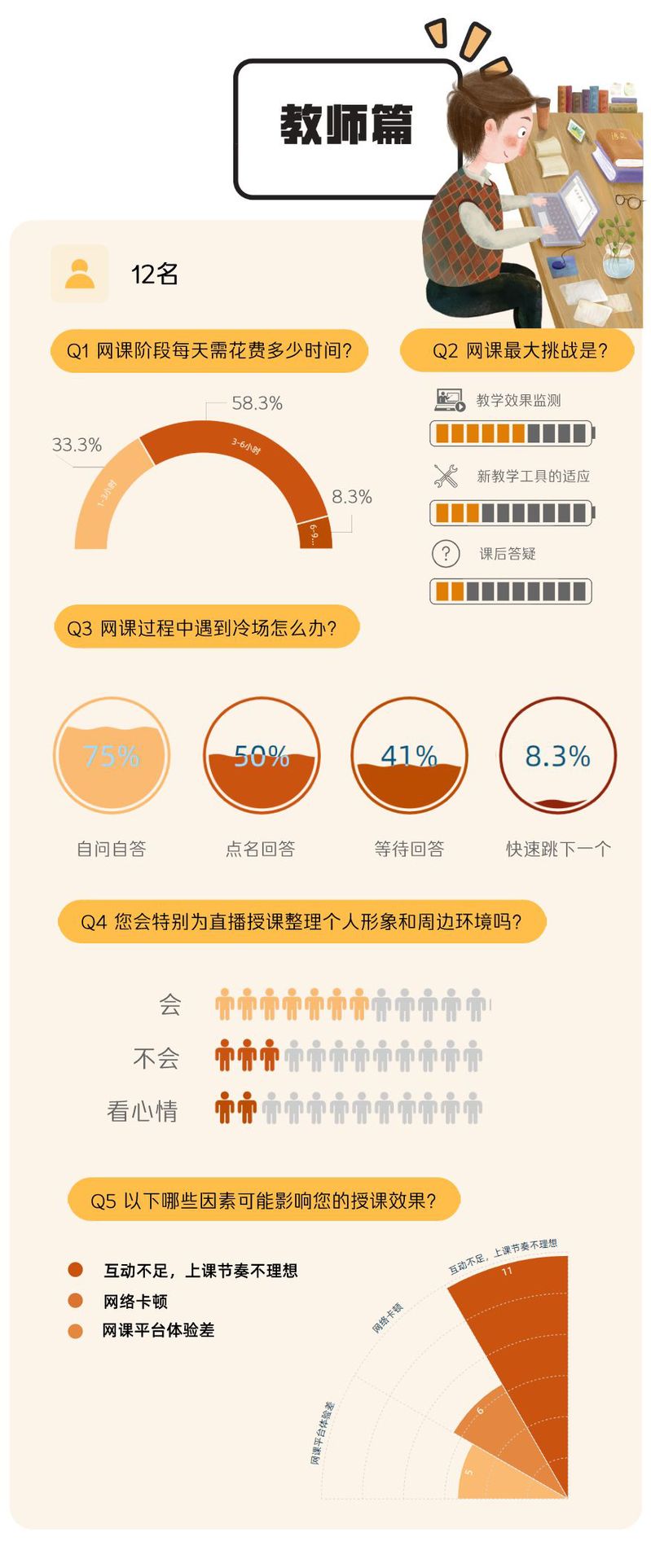

調研問卷丨隋藝菲

文案丨隋藝菲

製圖排版丨隋藝菲

責任編輯丨蔣雨語