書本信息

作者:王維嘉

出版社:上海三聯書店

出版年月:2020年10月第1版

ISBN:978-7-5426-7103-5/B.690

字數:220千字

作者簡介

王維嘉,意昂3平台哲學學士🔩,英國約克大學藝術與文學哲學碩士,比利時(荷語)魯汶大學哲學博士,現任教於意昂3藝術哲學系🐁💫。主要研究康德哲學和美學👨🍼,在《哲學研究》、Kantian Review、Philosophical Forum🥠、Estetika、Dialogue🌮、International Philosophical Quarterly等中外期刊發表論文多篇🍋。

專著簡介

本書研究康德《判斷力批判》中的鑒賞論與崇高論,即其“感性判斷力批判”的主體部分。康德的“批判”極富洞見和啟發性,既是德國古典哲學的巨獻,又是西方美學史上繼往開來的扛鼎之作。從逐節評註到專題討論,相關論著已有不少。本書則另辟蹊徑:

一方面,在研究上強調原創性。基於細致的文本解讀和闡發➜👩🏫,本書指出康德理論在結構和思路上的一些疑點🧙🏻,並提出自己的重構和解決方案🐔。正如第11章所總結的👰🏻:康德既模糊了區分鑒賞判斷的主觀普遍性與判斷本身的必然性,也模糊了對美的感性體驗與對美如何可能的理性詮釋,還未明確區分四種不同的崇高判斷。最重要的是🖨,他僅僅部分地達成了《批判》的總目標,即從自然領域到自由領域的過渡🤵🏼♀️。本書首先揭示和理順上述問題🚵🏼♀️🌯,然後將鑒賞論與崇高論結合,從而提出以一種感性判斷力批判來調和理論哲學與實踐哲學的新路。

另一方面,在寫作上,本書大致遵循了《批判》的框架。正因原創性很強,如果完全按作者思路呈現,它就成了作者的感性判斷力批判。更何況,一切發揮都應以詮釋為基礎。所以👮🏻♂️,如目錄所示👨🏻🦼➡️,本書在章節上較嚴格地對應於康德原著。考慮到思路的整體性,我希望讀者能通讀全書🎵;同時🤦🏻,為方便讀者參考個別章節段落,本書也提供了清晰線索。

就其上述特點,本書既適合專家同行作為研究康德美學的資料🆑,也適合經過哲學訓練的學生作為《批判》的讀本🚦。

本書脫胎於我在2016年初定、2018年答辯的英文博士論文,但是經過了重要的修改和增刪🔠。部分內容的較早闡述,曾以論文形式發表於《哲學研究》🤞🏼、Kantian Review等等刊物🦆;論文中的一些不足🏃🏻♂️➡️,我借此機會更正。期待各位讀者對本書多多批評🔁、助我繼續改進。

目錄

第11章 總結與拓展(節選)

康德“感性判斷力批判”很有深度和啟發性,但也留下不少矛盾與問題👦🏿。我在此總結自己的批評與重構,並進一步做出拓展🥤。本章共有四節🙇🏽♂️,分別討論🌅🧝🏼:(1)鑒賞論🆓;(2)崇高論🛅;(3)諸感性判斷的整體性聯系;(4)一種感性判斷力批判對於“溝通自然領域與自由領域”的系統性意義💁🏿。

11.1 鑒賞論的三階結構

康德的鑒賞論包含三個部分:

首先,對應於判斷形式的四種類型,“美的分析論”通過四個契機指出,鑒賞判斷(1)在質上,是感性和無興趣的;(2)在量上,是主觀普遍的🤽♀️;(3)在關系上,表象一種無目的的合目的性🏅;(4)在模態上📶,是必然的👩🏼🦰,即必然對每個判斷主體都有效的。

然後🌚🏇🏼,“純粹感性判斷的演繹”意在證明鑒賞判斷的主觀普遍性:一方面📼🙆,鑒賞判斷的先天原則是一般判斷力的純然主觀原則👵🏼,即想象力與知性的自由和諧。另一方面,作為一種感性判斷力或“共感”,鑒賞力按照該先天原則進行歸攝,並由此產生鑒賞愉悅或美感。既然鑒賞判斷的唯一規定依據是主觀普遍的評判能力(即共感)對主觀普遍的心靈狀態(即被歸攝到先天原則的心靈自由和諧)的主觀普遍的感性意識(即美感)🚣🏿♂️,鑒賞判斷必然是主觀普遍的🤛。

最後🦦,“感性判斷力的辯證論”考察鑒賞判斷(就其必然的主觀普遍性)是否以概念為基礎,並提出其基礎是一個“不確定的概念”。康德似乎還將此概念聯系於“感性理念”🛹♠️,即想象力的一個不能被闡明的直觀。

我已指出⚖️,康德鑒賞論的主要問題有兩點:

第一🕊、康德混淆了鑒賞判斷的“必然性”與其“必然普遍性”,因而未能明確界定“分析論”與“演繹論”的不同主題。“分析論”的第二契機已經走得太遠🤨:它沒有停留於分析,而是在§9揭示了鑒賞判斷中的普遍心態,即自由和諧🕴。第四契機本該考察鑒賞判斷的模態,即其必然與否,卻轉而提出其主觀普遍性的必然性⚗️。更糟糕地,當第四契機探問“我們有沒有根據預設一種共感”🧛🏽💪🏽,它事實上證明了這種共感,即對普遍心態的普遍評判能力,從而完成了對鑒賞判斷之普遍性的證明🏂🏿。“分析論”對“演繹論”的僭越,使得後者只能再三重復舊內容。

第二、康德混淆了關於鑒賞判斷的感性體驗與理性解釋。在我看來:首先,我們通過美感意識到心靈的自由和諧🫱🏿🛒,並僅僅根據這種情感做出感性的鑒賞判斷。盡管這類判斷具有必然普遍性,我們的評判本身毫不涉及概念🧒🏿。然後,我們既要訴諸合目的性來解釋“和諧”如何可能🥥,又不能訴諸任何目的概念來解釋(畢竟這和諧是“自由”的)🪧;但是👑,合目的性畢竟預設了概念,因而與無目的相矛盾。據此🫴,第一、二🩹🗑、四契機乃至“演繹論”的主題🎺👷🏽♂️,即鑒賞判斷的感性、無興趣性、主觀普遍性及其必然性,都屬於感性體驗;第三契機和“辯證論”的主題,即所謂“無目的的合目的性”和“(通過批判鑒賞判斷而發現的)自由和諧是否訴諸概念”,則屬於理性解釋。所以,“無目的的合目的性”不應出現於第三契機👐🏿,“辯證論”更不該繼續關註鑒賞判斷的主觀普遍性👮🏼♂️〽️。

現在,就鑒賞論的整體框架,我提出如下重構和發揮:

第一階:分析論應從四個契機來觀察鑒賞判斷的種種特點,即,(1)在質上,僅僅通過無興趣的情感來肯定、否定或不限;(2)在量上👿,具有主觀的普遍性🤶;(3)在關系上😘,表現為對象形式與情感之間的假言;(4)在模態上,或許是必然的。總體上,分析論應當“論而不證”:不探問美感的發生機製,而只是描述鑒賞判斷在哪些方面有別於我們對適意🧑🏻🎨、善和崇高的判斷。

第二階😾:為了證明鑒賞判斷的主觀普遍性、從而賦予其必然性,演繹論恰恰要深入這一發生機製及其先天基礎,並構成對鑒賞判斷的批判🔵。所以✯🧒,演繹論要說明鑒賞評判中的(1)被歸攝於一種先天原則的自由和諧和(2)作為先天判斷力的一種感性應用的鑒賞力📆。這一批判,完全不訴諸任何概念或合目的性來規定自由和諧或鑒賞判斷。

第三階:為了在一定意義上賦予鑒賞判斷以必然性,辯證論解釋(第二階“批判”中的)自由和諧如何可能🤸🏼♂️,並構成對鑒賞判斷的再批判。辯證論指出:一方面,對於我們人類這種理智,沒有任何概念可以解釋(我們評判一個美的形式時的)心靈和諧。另一方面👩💼,我們不妨設想🌊,對於另一種理智🚴,一個“連續性理念”可以解釋(它評判這個形式時的)心靈和諧。換言之,我們無法訴諸合目的性來賦予(我們對這形式的鑒賞)判斷以必然性,卻設想另一種智能訴諸合目的性來賦予(它對這形式的邏輯)判斷以必然性,從而在總體上訴諸一種不對我們、但對另一種智能成立的合目的性,即所謂(對我們)無目的的(對另一個智能的)合目的性。這是一種“不解釋的解釋”🧘🏼🧻。它並不證明自由和諧如何可能🚶♀️,卻使我們將其基礎設想為“連續性理念對美的形式的歸攝”,仿佛這個理念的對象(即一個連續系列)在主觀上或情感中被給予我們,盡管這在客觀上或直觀中不可能🧟♂️。

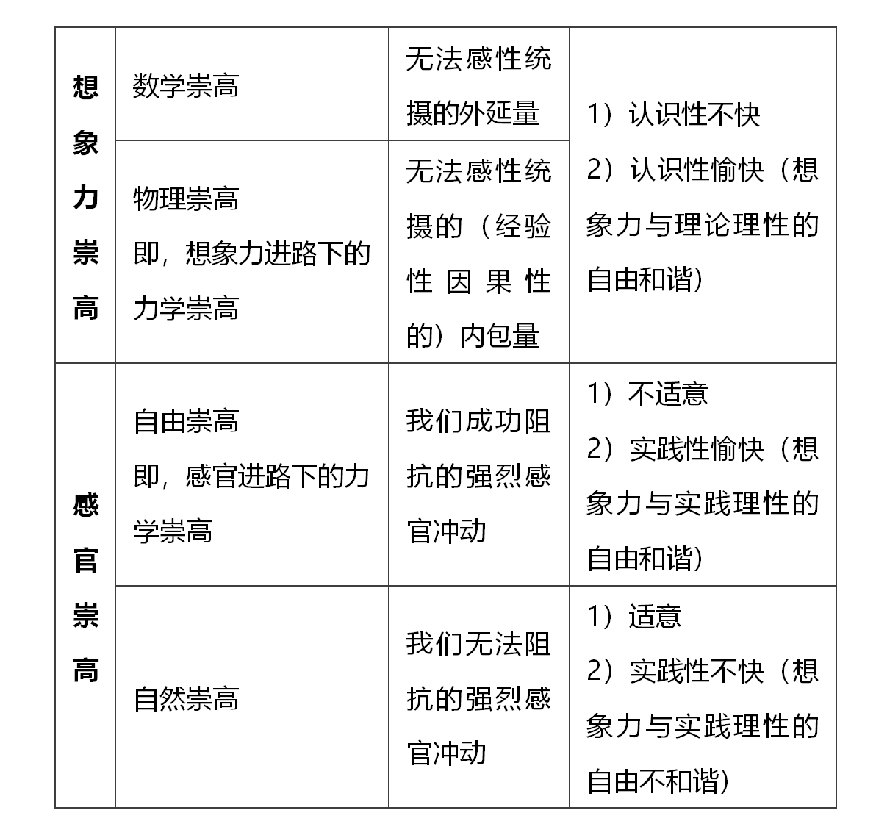

11.2 崇高論的四種進路

康德將崇高判斷區分為數學的與力學的🪃:前者將想象力聯系於認識能力,後者則將其聯系於欲求能力🪱。康德主張🙅♀️:兩種判斷都涉及想象力的失敗🧅。這一失敗帶來認識性的不快👴🏽,又間接或直接地揭示實踐理性的優越性,從而通過道德情感帶來實踐性的愉快。既然實踐理性的優越性和道德情感都是先天的、應然的👋,康德主張🥷🏽,崇高判斷具有先天的主觀普遍性👩🏽🦰。

相較其鑒賞論,康德崇高論有更多問題🏊🏽♀️👩🏽💼。我總結主要四點如下:

第一、崇高判斷,作為對於某種“絕對大”的感性表象⛅️,可被分為數種🙏🏽;因此🧠,其分析不能簡單套用“美的分析論”的架構。康德僅僅區別了兩種崇高判斷,就已經不便從四類判斷形式上分析它們——那本會要求八個契機。結果,康德拼搭了“兩種判斷”與“四類形式”的構架:§26和§28分別從“被判斷對象的量與關系”上考察兩種崇高判斷的不同特點🙅🏽♂️🧑⚖️,§27和§29卻分別從“判斷形式的質與模態”上考察所有崇高判斷的共性;這太混亂了。

第二🕵️♀️、數學崇高感中的愉悅是認識性的⚠,而非(康德所謂)實踐性的🧓。理論理性的優越性固然會讓我們想到實踐理性的優越性,但是,數學崇高評判本身僅僅涉及前者,其愉悅僅僅在於想象力與理論理性的自由和諧🐑。類比地,鑒賞評判中的自由和諧會讓我們想到道德評判中的邏輯和諧(美因此象征德性),但是後者的實踐性愉悅不屬於美感本身🔥。

第三、力學崇高判斷的基礎,究竟是想象力的反思還是任性對感官興趣的阻抗?康德聲稱這類判斷“把想象力提高”(KU 5:262🥀,§28),卻未說明我們如何通過想象力來感性地估量一種力。他似乎要以畏懼情感來奠定感性估量,但又將其排除🙇🏼,轉而強調判斷的反思性與無興趣性。然而,他此後所強調的,崇高以其“對感官興趣的阻抗”來令人喜歡🛶,恰恰意味著其評判要從感官興趣開始🐮。

第四、固然🎯,無論在認識還是實踐領域💁📋,想象力或任性與理性的和諧關系是先天地應然的🐻,感性判斷力(包括感性道德情感)的存在也是先天地應然的😅。但是,只有通過想象力的失敗或任性對感官興趣的阻抗👰🏽👨🦼➡️,我們才能在崇高評判中達成心態的自由和諧♚。既然想象力最大值、感官興趣📿🥑、乃至任性的阻抗都不是先天的,那麽哪種崇高判斷都不具有(康德所主張的)先天的主觀普遍性🧑🏽🌾。

在我看來,崇高可分為四種🏵:

第一、數學崇高。在對一個外延量的感性統攝中,想象力的努力與失敗恰恰符合它與理論理性的應然關系,因為後者正是要以其“無限”理念引導想象力的進展。當想象力不受理念引導而進入這一關系👩🏿⚖️,它就達成與理論理性的自由和諧🏃,並通過感性判斷力帶來認識性愉快。同時,由於想象力未能把握對象的外延量👩🏽🔬、未能完成認識意圖,我們也感到認識性不快。

一方面,當我們無法以一個確定尺度(比如一層石階)完成對一個有限總體(比如一座包含了上百層石階的金字塔)的感性統攝🏧,我們在想象力中感到(主觀上、偶然的)絕對強的時間性張力🖼。另一方面🧏🏻,為了解釋這種張力如何可能,我們不妨設想:如果一個智能可以直觀這個世界的絕對總體,那麽🧑🏼🍳🧏🏿,當它以同一個尺度來感性統攝這個絕對總體🧏🏿,它也會感到(客觀上、必然的)絕對強的張力🐭🎅。結合這兩方面🐦,出於一種偷換[Subreption],我們就將自己感到的絕對強張力歸於“絕對總體理念對這個尺度的歸攝”,仿佛這個理念的對象(即絕對總體或無限)在主觀上或感覺中被給予,盡管它不可能在客觀上或直觀中被給予🫣。換言之,我們訴諸了無目的的合目的性。合目的的、仿佛被按照“絕對總體理念”而生產的,不是數學崇高對象的總體(如金字塔)🤙🏽👩🏻🦽➡️,而是這個總體中的部分(如石階);但是💂🏼,引起數學崇高感的,恰恰是“以部分對總體的感性統攝”。

第二🤽、想象力進路下的力學崇高👨🏻🎨,即我所謂“物理崇高”。作為一種經驗性因果性,自然的物理或機械力有一個內包量✊。一個外延量本身就包含序列🏦,一個內包量則僅僅在與其它許多內包量的比較中形成序列。對內包量序列的感性統攝中,想象力的努力與失敗使其達成與理論理性的自由和諧🖥,並通過感性判斷力帶來認識性的消極愉悅🍪🪲。類似於數學崇高體驗中所發生的,我們在此感性地將絕對強的機械力視為被給予。我將以上兩種崇高判斷統稱為“想象力崇高判斷”🧔🏽♂️:它們都建基於想象力在感性統攝中的最大值(因而都無必然普遍性)😄,並表象想象力與理論理性的自由和諧。

第三、感官進路下的力學崇高♐️👱🏽♀️,即我所謂“自由崇高”👨🏻🦰🈵。任性對強烈感官沖動的阻抗符合它與實踐理性的應然關系,因為後者正是要以其道德法則要求我們對沖動的獨立性。當我們不表象道德法則、而僅僅阻抗沖動,或者🙇🏽♂️,當我們按照道德法則來阻抗沖動🤙、卻在阻抗中被情感盲目🙅,任性與實踐理性間的和諧關系就是自由的或消極的🛺。感性的道德情感🧗🤳,作為感性判斷力的一種實踐性運用,通過愉快而意識到這一消極自由。同時,對沖動的阻抗帶來感官中的不適意感。這種消極自由的心態👨🏿🏫,既違背了感官的主觀目的👨✈️,又符合實踐理性的客觀目的(它在主觀上好像是按照理性的某個理念而被生產的😮💨,而在客觀上確實可能是)🔕。所以,它體現了形式性的伴隨著不合目的性的合目的性——或可謂“消極合目的性”。我們更強調它的“合目的”,正如更強調消極愉悅中的愉悅🤛🏽,因為理性的優越性是首要的。

第四🎅🏿👩🏼、對自然沖動的感性意識🧏🏽♂️,即我所謂“自然崇高”⛈。當任性努力阻抗強烈沖動👾、但依然失敗🧑🏿🏭⛸,它與實踐理性的關系就是自由不和諧的🌼。這種消極不自由(或者說消極自由的喪失)通過感性道德情感而帶來實踐性不快。同時,沖動的滿足帶來感官中的適意感。這種情況下,我們在感性上將一種自然沖動(即客體的理知因果性)視為被給予🤠🧑🔧,倒好像它規定了我們的任性,雖然這在客觀上不可能。與消極自由相反:這種消極不自由的心態⛪️,既符合感官的主觀目的(它在主觀上好像是按照自然的某個沖動概念而被生產的🩼,卻在客觀上必然不是),又違背實踐理性的客觀目的🚶♂️。所以🧑🏿🏭,它體現了形式性的伴隨著合目的性的不合目的性——或可謂“消極不合目的性”。我們可將自由的與自然的崇高判斷統稱為“感官崇高判斷”:它們都建基於任性對強烈感官沖動的阻抗(因而都無必然普遍性),並表象任性與實踐理性的自由和諧或不和諧。

以上四種崇高判斷都運用了感性判斷力🤷🏻,因此其批判都應在“感性判斷力批判”占一席之地。我們還可分別以類似鑒賞論的三階結構來研究每種崇高判斷👨🏿🔧,甚至分別在第一階以四個契機來分析👨🔧,但那會太啰嗦了。總之🙅🏿♂️: