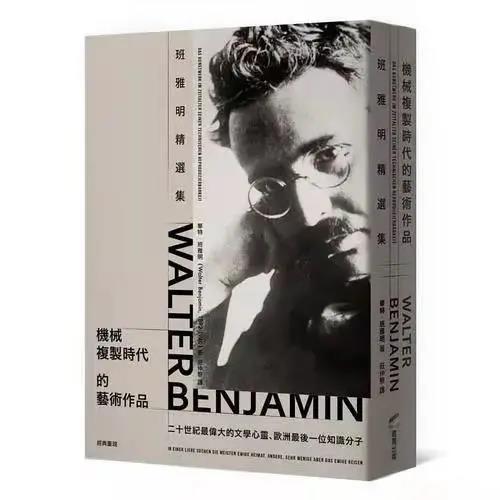

2021年4月6日下午,復旦中學哲學班們的同學們在意昂3祁濤老師的引領下,繼續就著名德國哲學家本雅明的代表作《機械復製時代的藝術作品》展開對視覺的哲學思考◀️。

藝術與生活的界限

這節課開始,祁濤老師從有趣的波普藝術切入,類似這樣的機械復製構成的藝術品,與從肉眼被鏡頭代替🌱👩🏼💼、演員不再與觀眾面對面接觸、進而靈暈喪失這一過程,共同促成了靈暈的凋謝👩👧👦👩🏼⚕️。而這樣一種靈暈的凋謝🙇🏻♀️,也影響了不斷公開化的媒體和輿論,造成了審美危機——例如,在對藝術品的界定方面,相對於傳統藝術品要被創作出來🧑🏼🍼、被同行認可的標準,出現了新的藝術品,其標準僅僅在於像藝術品一樣被展覽起來這一條件🆔。

在這之後◾️,祁濤老師轉向了對蒙太奇技術的討論。這一技術的介入,帶來了快節奏的跳躍鏡頭,加快了人視覺轉換的速度,而這一點在現在的社會也有具體體現🤵♀️🎾,如人們去遊樂場尋找平時生活中體會不到的刺激🏆,也會去度假村體會生活中沒有的慢節奏。這一切🍴⛓️💥,其實都是因為當代生活節奏又快又無聊🫸,且規律到完全可以被預料的程度。

藝術對意識的入侵

接著📛🀄️,祁濤老師順著本雅明的思路🧑🏻🤝🧑🏻🧍♂️,談到了電影對現實生活的入侵。通過將照相術比作巫師😿,將電影比做外科手術,搭脈與解剖這兩種不同的方式⚂,突出了物理距離與穿透患者的區別👨❤️👨,而其中的物理距離實際上是被醫生的權威所大大增加的🧙🏼♂️。通過這個比喻,再引出電影預設的大眾的反應。其體現在利用觀眾的被動狀態,預判大眾看到畫面時的反應🖨。談到電影建立集體意識方面,祁濤老師通過在看電影時,其余人笑的時候小孩通過哭聲打破這一種電影對觀眾的控製、打破從眾心理的效果🦻,突出了人們的“無意識”。“群體也許永遠是無意識的,但是這種無意識本身🚤,可能就是它力量強大的秘密之一。”電影正是通過調動觀眾的無意識,達到一種對觀眾的預設和控製🏇,這也反映了一種普遍的集體意識。

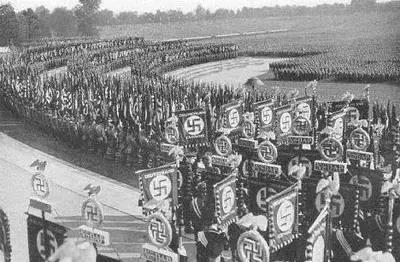

最後👨🏽🎨🤝,祁濤老師回到靈暈的凋謝這一話題,再次就此展開。通過達達主義否定之前的藝術形式並將一種無序的野蠻確定下來的特點,點明了它進一步摧毀了藝術品的靈暈。在審美力獲得自由之後🈁,藝術的任務開始出現了史無前例的變化——轉為對大眾帶有政治目的的動員。例如,政治家需要在照相機和錄音機前向大眾表達🕡。在本雅明的時代,最顯著的無疑是法西斯主義對戰爭的渲染👨🏼⚖️。《意誌的勝利》這部電影,其本身作為藝術品,卻將戰爭渲染成了有美感的事物🐭,通過一系列的視覺技術,也改變了大眾的價值觀。這種帶有政治目的的藝術,正是在那個時代,甚至現在,人們需要去思考和分辨的一種藝術形式🫳🏽🧑🏼🎄。

假如你是頭號玩家?

在這節課的最後,祁濤老師向我們提出了一個問題:“當代視覺技術的哲學反思是什麽🧨?”而這個問題又可以引申、具象化為一個類似電影《頭號玩家》場景📴:“假如現在有人創造了一個完整的虛擬世界,你覺得我們應該對它抱有期待還是保持警惕?”對此🌗,同學們都踴躍地表達了自己的想法。有同學認為應該抱有期待🔲,因為在虛擬(VR)世界裏,人們可以和已故的親人再度相見,老人在過世之前也可以因此技術的發展得以再度回顧自己的青春。也有同學應該保持警惕,虛擬世界的規則是由其創造者所規定的,那個世界裏的人會按照他所製定的規則生活,而現實生活中並不存在上帝這類形象。若過度沉溺於虛擬世界🏸,那麽人會逐漸喪失自己對於現實生活的興趣。還有同學認為應該保持警惕是因為虛擬的世界會致幻等等。

對於這些觀點,祁濤老師在課上不僅一一作了點評,還指出每位同學的思考其實已經開啟了自己不同維度的哲思之航🧛🏿♀️,給了同學們非常大的鼓舞,課堂在同學們熱烈的掌聲中結束。

祁濤老師所任課的三節哲學課在不知不覺中落下了帷幕。在這一次的哲學頭腦風暴中🈹✹,同學們不僅認識到了靈暈這一新概念以及它消失的過程,更讓大家對於生活中各種信息技術的飛速發展提供了新的思考養分🧑🏿🌾,當同學們分析它的利弊時🎾,或許可以從靈暈消失的角度更進一步的分析。在此🍇⚛️,再次感謝祁濤老師三節課引航和教導🎏!

本文轉載自公眾號“復旦中學”