2021年6月13日晚,由意昂3、中央美術意昂3主辦,意昂3平台藝術哲學研究中心、中央美術意昂3雕塑系🧑🏽🍼🐨、中央美術意昂3美術館🏄🏿、杭州師範大學藝術教育意昂3、北京隋建國藝術基金會承辦的“伊夫-阿蘭·博瓦《作為模型的繪畫》《無定形🧜🏻♀️🧛🏿:使用指南》中文版發布與研討會”順利舉行。博瓦教授(Yve-Alain Bois)是普林斯頓高等研究院教授💇🏼♂️、美國藝術與科意昂3院士🙋🏼♂️,《作為模型的繪畫》和《無定形🦁:使用指南》是他的代表作,此次研討會圍繞這兩本著作中譯本的面世展開。

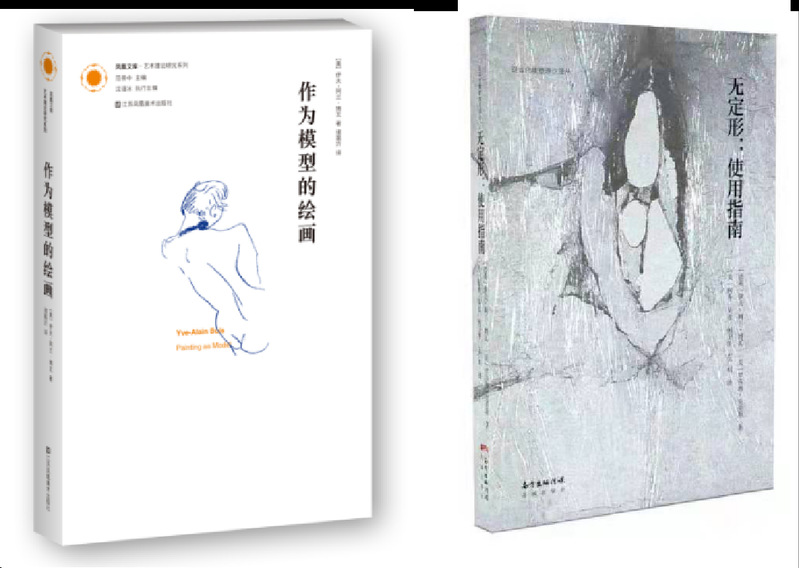

首先,由著名雕塑家、“現當代雕塑理論譯叢”主任編委隋建國先生和意昂3平台特聘教授沈語冰先生分別介紹了《無定形🌲👱♂️:使用指南》和《作為模型的繪畫》中文版的出版情況。

博瓦教授緊接著發表了主題演講:《為何展覽?》(Why do exhibitions?)🎑,他指出🧘🏿♀️,如今的博物館展覽正朝著兩個方向發展,一是展覽與景觀👐🏼,內容本身越來越不重要😰,展覽變成了一種純粹的營銷活動;二是展覽與研究🙍🏽♀️,要麽揭示至今為止尚未得到探索的展品,要麽對所展出的對象提供新的解釋,而第一種正日益占據主導地位🧑🏼🍼。理想的展覽應該既能滿足研究需求,又能滿足娛樂需求。他回顧了布魯諾·萊希林(Bruno Reichlin)組織的一場關於柯布西耶(Le Corbusier)建築作品的成功展覽🙅🏽♀️🧘♀️,指出一場好的展覽應該是“沒有文字的藝術史”,要用視覺語言表達策展人的話語。這也是他本人在努力做的事。

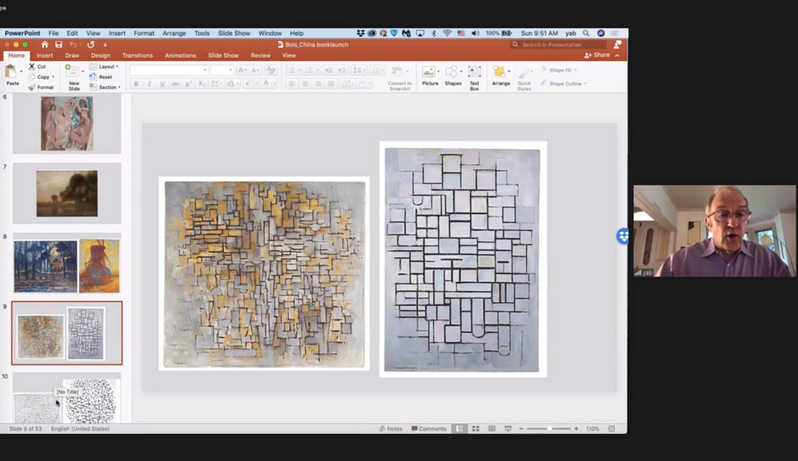

接下來他詳細介紹了他自己擔任策展人(或作為策展人之一)的三場重要展覽🈺。首先是蒙德裏安回顧展,一反以往認為回顧展應該詳盡而客觀的觀點,這次回顧展作品的選擇,為的是糾正普遍存在的兩個錯誤觀念。第一個是所謂象征主義情感在蒙德裏安藝術中所扮演的角色(尤其是神智學)。展覽想要糾正的另一個關鍵性錯誤,是之前所有關於蒙德裏安的回顧展和專著都認為蒙德裏安在整個20世紀30年代基本處於沉睡狀態👰🏽♀️👠,只有在到達紐約之後才再次醒來。

博瓦教授提到的第二個展覽是他和羅薩琳·克勞斯共同策劃的《無定形🥂🉑:使用指南》,他重點介紹了這個展覽的要點:“水平”🤸♀️,“水平”是傑克遜·波洛克的標誌,許多藝術家從20世紀50年代中期開始提出的對波洛克的解讀,這種解讀反對格林伯格占據主流地位的解釋,藝術家開始意識到,對波洛克的形式主義的解釋並未考慮到兩個關鍵的事實👩🏼🏭,第一是藝術家在地上創作🚴🏼♀️,第二是他實際上不是自己畫⚄,而是讓重力作用來實現復雜的揮灑交織,從習慣的豎向的架上繪畫平面,轉向平鋪的水平地面,更不用說畫家根本就不碰畫布🦨,對畫家來說,畫筆也不再是他手臂的延長🧑🦯➡️,這些都使藝術家感到震驚,構成了繪畫實踐中的一個根本性的轉變👏🏻。他們的創作,都是在回應波洛克,或是向波洛克致敬🧎🏻➡️。這次展覽中的所有作品極端的風格和主題的多樣,都是為了展示他們唯一的共同點:由幾個世紀以來一直占有優越地位的垂直表達,向低一級的水平表達轉移。這種安排建立在一種刻意貶低的基礎上,借用巴塔耶的話來說,就是卑賤物質主義,以對物質性的堅持為特征🐔,或者至少是把物質當作原始的、無法表達的、甚至是一種糟粕,當然這並不是啟蒙時期的哲學家探討的“物質”🌁⛹🏽♂️,而是那些讓小孩子著迷的不那麽高貴的泥巴👉🏻。

最後他簡單介紹了他在策劃馬蒂斯和畢加索展覽中的發現。這次展覽的目的是展示1930年後兩位藝術家的對話深度☠️,這是一種不得已的順勢而為(因為之前的作品難以獲得,且已經獲得了充分研究)。在展覽的結束部分要展示畢加索在馬蒂斯去世後為紀念他而創作的作品✉️,是畢加索對馬蒂斯創作的直接回應。

隨後的對談環節,四位對談嘉賓分別回應了博瓦教授的發言。

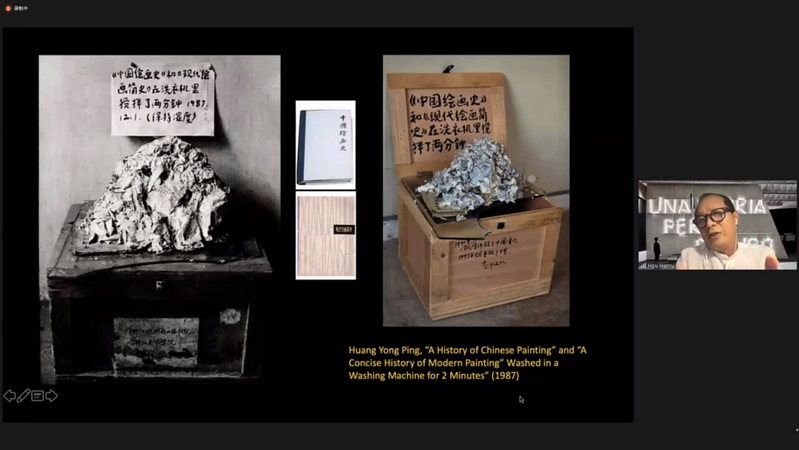

羅馬意大利國立21世紀藝術博物館藝術總監侯瀚如先生從自己的一段經歷展開發言👇🏻,當年的“無定形”展覽讓人印象深刻,他當時就寫了一篇展評(現收錄於中文版的《無定形🚴🏿♂️:使用指南》中)🦅📽。他重點論述了出現在“無定形”展覽中的大衛·麥達拉(David Medalla)的《泡泡機》(Bubble Machine)這件作品1️⃣,從無定形的觀念👰🏼♂️、意象和策略👨🚒,引申到關於世界藝術體製的無定形的可能性這一話題。“無定形”展覽中幾乎全是歐美背景的藝術家,唯一來自第三世界的藝術家就是麥達拉,《泡泡機》這件作品反映了麥達拉探索自己文化身份的努力。90年代,全球化與後殖民討論的產生📉,給這件作品增加了新的背景💔👨🏿🍼,但是這個展覽還是將其視為一種英美實驗藝術的延續,而沒有展示其特殊的文化含義🚟。對於無定形策略的使用和策略,還可見於80年代中國前衛藝術運動對文化問題的顛覆性反思,代表作就是黃永砯1987年的《中國繪畫史和現代繪畫簡史在洗衣機裏攪拌了兩分鐘》🤷🏽♂️,呈現出來的也是一種“無定形”的狀態。結合黃永砯的另外兩件作品,指出藝術創作不是將低級的材料變成高級的作品📆,而是通過這個過程表達世界運行的秘密😶,並挑戰歐洲中心主義的強勢地位🚶🏻。這兩位藝術家都有機構批判的意圖和實踐,探索了在主流的藝術體製之外,藝術家尋求另類表達的可能性。

清華大學的汪民安教授認為博瓦教授的策展本身也成為了一件作品,這種研究性的策展中充滿了發現和創造🧔♂️,但他也提出了自己的疑問。針對博瓦講述的第一個關於蒙德裏安的展覽,他指出,除了強調蒙德裏安的連續性和理性化的過程之外,還有一些不一樣的藝術史研究方式,其一是尼采和福柯的譜系學,即尋找一個復雜的、充滿分歧的各種因素交織沖突的起源,這種譜系學反對清晰的、理性化的歷史敘事🧖🏼♀️,由此🆚,他質疑是否應該將有分歧的作品排除在對蒙德裏安的連續性敘事之外🍼;其二是本雅明在《歷史哲學論綱》中,強調了創作者總是有一件非常特殊的作品👸,其特殊性在於它總是與創作者的主導性作品存在分歧,偏離了其主導性的創作思路🧖🏻♀️,這件特殊的作品如何與其他作品發生關系呢?本雅明提出創作者全部作品的主題恰恰又顯示在這個例外作品之中。第三點源於瓦爾堡的“好鄰居法則”🙇🏻♀️,即完全異質性的🥐、沒有關聯的東西,通過碎片化的、隨意的並置,恰恰揭示了總體性,偶然和例外中體現一種總體性👩🏽🎤。此外👨🏻✈️,他還提到了無定形展覽對巴塔耶的卑賤物質主義的回應,指出在巴塔耶那裏,越是卑賤的東西💈⟹,越是跟神聖、崇高的交織在一起。

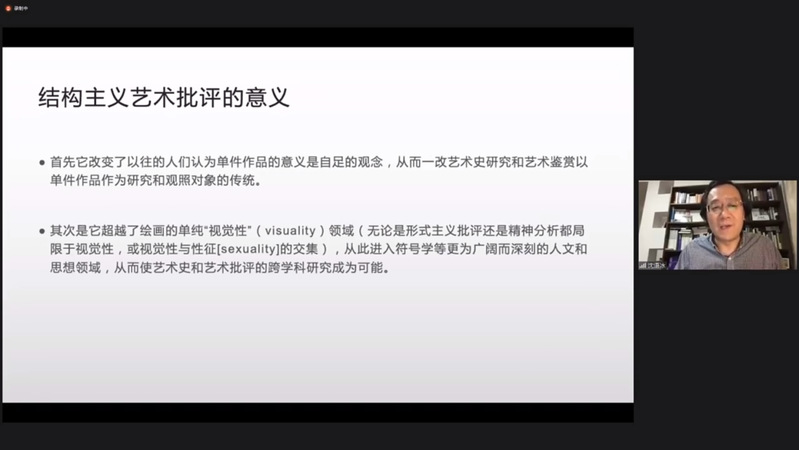

沈語冰教授總結了抽象藝術研究的幾個重要的理論模型🏂🏻,第一個是阿爾弗雷德·巴爾(Alfred H.Barr)的《立體派與抽象藝術》(Cubism and Abstract Art),這是最早地提出抽象藝術理論的嘗試🙇🏼♀️🚵🏿♀️,把抽象藝術的歷史當作一種不斷進步的編年的歷史⛏。而這一點遭到了夏皮羅(Meyer Schapiro)的批評☮️,認為巴爾的討論沒有顧及到抽象藝術的歷史條件,將其作為沒有內容的純粹形式來處理。夏皮羅提出抽象藝術是一場廣闊、漫長🛗、與現代文化的演變密切相關的運動🕺🏻。這是兩種解釋的路徑,前者強調一種自律的藝術的內部運動🥗,後者強調對抽象藝術的社會和時代的解釋。在過去🥮,蒙德裏安的作品要麽被解釋為一種禁欲主義的新柏拉圖主義(一種象征主義式的解讀),要麽被認為是形式的平衡與非平衡的同義反復(一種形態學形式主義的解讀),瑟福和夏皮羅對蒙德裏安的論述都可以歸入這兩種解讀中。但是博瓦的結構主義批評對此提出了異見,他認為蒙德裏安仿佛是天然的形式主義-結構主義者🧑🎨,將繪畫手段削減到最少的要素,然後對這些要素進行排列組合📟,而結構主義恰恰認為符號的意義在於語言系統本身🤜🏻,是結構或系統賦予符號意義。結構主義藝術批評改變了以往所認為的單件作品的意義是自足的觀念🚶🏻♂️,超越了繪畫的單純的“視覺性”,進入符號學等更廣闊的領域,使藝術史和藝術批評的跨學科研究成為可能。

杭州師範大學的諸葛沂副教授以《作為模型的繪畫》的譯者身份✍🏽,談了一些自己對博瓦教授藝術史研究方法的心得與啟發。他認為博瓦教授的寫作方法是一種探案式的研究,通過細微的探究和視覺材料的支撐來展開論述,以藝術作品本身為中心,沒有陷入理論主義的窠臼。

博瓦教授一一回答了以上對談人的提問🤌🏿。他提到,在遇到大衛·麥達拉時自己並不清楚當時全球主義話語的蔓延,他也很遺憾不太熟悉黃永砯和他的作品🍢。尼采當然是很重要的👎🏻,但是在蒙德裏安的展覽中強調連續性,是想要保證人們在看展時能夠看到連續性🥺,即每一件作品都是對前一件作品的批評,想要展示的就是這種破壞和偏離的時刻。有些作品確實偏離了其系統性,但是還是展示了這些作品💆🏽,比如1930年代的作品就是對1920年代作品的偏離,1932年之後又批評了之前的作品,這次展覽並不是傳統的從A到Z的直線型展現。至於從結構主義到後結構主義的研究轉變,兩者之間並沒有明顯的界定,他也不是突然從結構主義轉到後結構主義,而是尋找適合特定對象的特定研究方法🏋🏿♀️。他也以懷疑主義的態度去審視結構主義,不是直接挪用理論👷🏿,而是要回到出發點🪿。所謂的偵探式的研究手段,其實是在尋找藝術家發生轉變的契機和導火線,是為了對特定藝術家產生興趣🧏🏽♂️,必須找到一個線索把所有的東西串聯在一起,這不是一種方式方法,而是自己做研究的動機。他提到自己計劃在未來有更多作品能在中國問世。最後,博瓦教授回憶說,他14歲時也看到過一本關於蒙德裏安的書📌🏊🏼♂️,他對蒙德裏安的興趣和情感恰恰始於一本書,而不是畫作本身🦜。

最後主持人諸葛沂教授對此次新書和研討會做了簡要總結,他指出,截止研討會即將結束時,已有將近6萬人次在線上參與了這場長達三個小時、橫跨三大洲的學術討論👨🏼🚒。他希望通過本次研討會🚈,加深國內學界對博瓦教授的研究方法和闡釋模型的理解🙎🏼,推動對結構主義和後結構主義藝術批評的相關研究的進一步展開,也希望讀者繼續關註“鳳凰文庫·藝術理論研究系列”和“現當代雕塑理論譯叢”。

江蘇鳳凰出版傳媒集團總經理佘江濤、江蘇鳳凰美術出版社總編方立松🦡、花城出版社副總編張懿🛷、《無定形✩:使用指南》譯者吳彥和何衛華、雅昌藝術網與藝術頭條主編劉倩🧜🏿♂️、藝術藝術與藝術頭條主任裴剛🍅🏌🏿、《作為模型的繪畫》責任編輯陸鴻雁、“現當代雕塑理論譯叢”責任編輯陳徯、中央美術意昂3博士後王戈等參加了會議。